« 2010年11月 | メイン | 2011年1月 »

2010年12月

2010年12月 7日 (火曜日)

自立活動・遊び学習参観

本校には,特別支援関係の5学級があります。

ひまわり学級,こすもす学級,つまべに教室,ことばの教室1・2。

通級教室設置は種子島で1校,本校のみ。

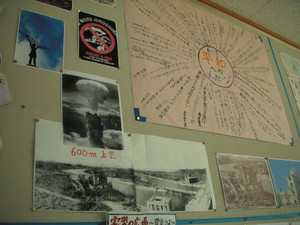

県内600校近くある小学校の中にも,設置はわずか18校しかありません。

今,この通級教室には,島内全域から実に「37人」の子どもたちが通って![]() います。

います。

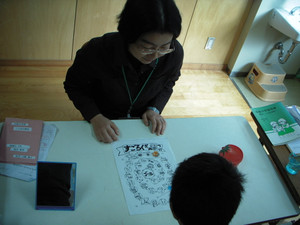

今日は,これらの5学級が,そろって初の企画。ワンペーパー授業![]() を提供しました。

を提供しました。

これまで,互いに理解しているようで見えていなかった支援の工夫。

同じ校内にいながらにして,「特別支援」の授業スタイルを一気に学べる2時間目。

自然と笑顔になる,柔和な表情でいられる自分が分かる・・・ そんな空気感の中。

「すごろくあそび」「歌あそび・紙あそび」「カルタあそび」「区別して発音」

一人一人に応じた温かな支援方法が,きっとそれぞれの今後の指導に生かされるでしょう。

![]() 管理人

管理人![]()

2010年12月 6日 (月曜日)

2010年12月 3日 (金曜日)

ポルトガルに種子島公園

6年生の学級で,楽しい帰国視察報告会![]() が開かれていました。

が開かれていました。

国会での親書受取,飛行機での移動,ポルトガルでの交歓会・・・。映像をふんだんに交えて。

大事な役割をしっかり果たしている様子に,クラスの子どもたちも興味津々。

「いつか自分も行ってみたい」。そんな思いを,きっと強くしたことでしょう。

何と何と,ポルトガルには「種子島公園」![]() が実際にあることも,初めて写真で分かりました。

が実際にあることも,初めて写真で分かりました。

「修好」は,双方向に脈々と引き継がれてきているのですね。もっと知らなければ・・・。

種子島にある国上の「あっぽうランド」。あのお城のような建物も,実は「ポルトガル」にあるもの![]() 。

。

これまた「知らないことが多すぎる」ことに気付く,貴重な発表報告会![]() でした。

でした。

いつかゆっくりと訪れてみたい,魅力いっぱいの「親善国」です。

![]() 管理人

管理人![]()

2010年12月 2日 (木曜日)

「補」と「慮」に込める思い

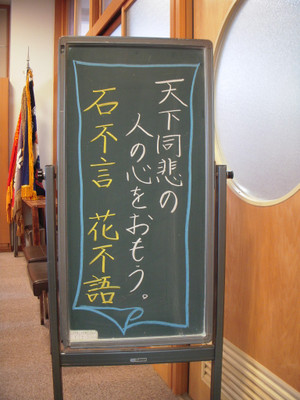

一昨日のブログに,恒例となった校長室掲示用黒板の「ひとこと」の写真を載せました。

職員から,「校長先生,今回の言葉はなかなか理解が難しいです![]() 」と解説を求める声が・・・。

」と解説を求める声が・・・。

これは,教育家 森 信三先生の「一日一語」からの引用です。

実はこの本,言葉(その日の一語)のみで,残念ながら解説などは書いてありません。

そこで,こういうことではないか?と,勝手な拡大解釈をしてみました。

人はまず,自分の悲しみばかりを先に考えることしかできないものである。

年を重ねていくと,多少なりとも人の痛みが分かるようになってくるのではないか。

世の中には,自分と同じような悲しみを背負った人ばかりか,ものにしても。 例えば・・・。

石のように,じっと雨に降られても,ただ黙って動かず寄り添う。

花のように,決して自分から「綺麗だろう」とだれかに語ることはない。

このように,「そこにある悲しみに気付き,慈しめる心」をもてるようになりたい。

そして,自分ができることをさりげなく人に与えられる静かな存在でありたい。

だから,「石不言 花不語」。いつもここに書くのは「自戒の念」![]() ばかり。

ばかり。

できないことを書くこと![]() で,少しでも何か自分自身がまずは変われるように。

で,少しでも何か自分自身がまずは変われるように。

こんな思いもあって,今日の職員朝会では,今の状況を表す漢字「一文字」について語りました。

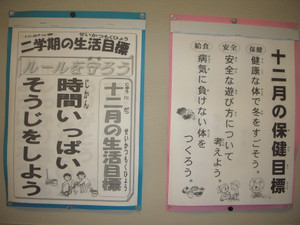

去年の今頃は,新型インフルエンザが猛威をふるい,学年・学級閉鎖で職員はカバーに奔走。

慌ただしい中に,担任以外の学級へも積極的に「補教」に入る職員の姿は実に美しく見えました。

そこで,昨年の今日,職員朝会でこれを【補】の一文字として伝えたことが記録に残っています。

今朝伝えた一文字は,【慮】・・・慮る(おもんばかる)【相手の状況を可能な限り思い行動する】

PTAに出席したくても来れなかった方への資料![]() は? そして会の様子の説明は?

は? そして会の様子の説明は?

この時間帯,保護者を待っている子どもたちへの指導は?

雨の校庭,轍をできるだけ残さない駐車スペース![]() は?

は?

年末を迎え,せわしい中にも,それぞれの,そのときの「心」![]() にほんの少しの思いやりを・・・。

にほんの少しの思いやりを・・・。

外は静かに雨が降り続いていますね。一雨ごとに,本格的な「冬」に向かっていくのでしょうか。

![]() 管理人

管理人![]()

最近のコメント