2012年3月

2012年3月 6日 (火曜日)

2012年3月 5日 (月曜日)

心を伝え合う作文

種子島には,作文の素材となる豊かな風土があります。

そして,素直な感性をもつ子どもたち。それを引き出すため地道に指導してきた職員がいます。

これらが合わさって,南日本作文コンクール学校賞「奨励賞」をいただきました。

ここ数日中には,この集合写真や学校紹介が新聞に掲載される予定です。

【 ↓ 3月6日付掲載されました ↓ 】

http://www.373news.com/_syusai/11/sakubun/pdf/01.pdf

昨日,一昨年「カモノハシ」の題材で最高賞に輝いた現在中2のNくんから手紙が届きました。

中学校から鹿児島へ転校してしまった彼ですが,今も夢に向かって歩いています。そして,

受賞のうれしさを思い出し,後輩のがんばりに「おめでとうございます」と綴られていました。

手紙を書こうと思い立ったこと,そして実際に書いて母校の住所へと送った実行力に拍手。

小さなことかもしれませんが,人と人が言葉を通じてつながるすばらしさを改めて感じます。

作文指導最大の魅力は,こうして書いた子どもたちに自信をもたせるだけではありません。

それを読んだ多くの人に,書き手本人の思いを共有させられることにあると思うのです。

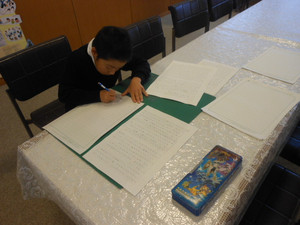

入賞5名の中から,左の写真はていねいに作文の清書をしている3年生の様子です。

この作品は,亡くなられた後に出てきた「ひいおばあちゃんの日記」から生まれました。

担任が,日記の存在を聞いて,ぜひ思いを形にしてあげたいと取り上げた素材。

発見された「日記」には,孫である父親や愛しい曾孫へ向けた句や文章で満たされていました。

ある日の書き出しには,「このばばに しあわせはこぶ ひまごかな」とあります。

葬儀の場では,何冊にもなるこの日記を,親戚のみなさんそろって懐かしく読んだとのことです。

そして作文には,こんなひいおばあちゃんの思いにこたえる,ひ孫の思いがつづられています。

そこで,担任には親戚分まで,この作品をコピーして渡すようお願いしました。

もちろん,ひいおばあちゃんの仏壇には,しっかりと作文がお供えされるはずですよね。

それが見えるようで,うれしいのです。

心を伝え合う作文は,こうして世代をも簡単につないでしまいます。

これからも,子どもたちの純粋な心を,その子らしい言葉に表して・・・。 ![]() 管理人

管理人![]()

優しい雨の啓蟄

今日は二十四節気の一つ,「啓蟄」です。

「蟄虫戸(すごもりむし)を啓く」とは,冬の間に土の中で過ごしていた虫たちが

春の気配に誘われて目を覚まし,地上に這い出てくる時季であるという意味。

蟄虫(すごもりむし)には,爬虫類や両生類なども含まれるそうです。

縦長の日本列島ですから,「啓蟄」という言葉は,まだ南の地域に限るのかもしれませんね。

今日は,時に優しく,時に激しく,あたたかい雨の降り続く一日になりました。

きっと,もうしばらくしたら,このようにきらきら光る風に包まれて遊ぶ日が訪れるでしょう。

鉢の中で,我れ先にと咲き誇るサイネリアのように,子どもたちのえ・が・お・も満開・・・。

気温上昇。一雨ごとに,確実に春に向かって進んでいます。 ![]() 管理人

管理人![]()

2012年3月 4日 (日曜日)

ゆっくり休んで・・・

午前中から開催の「第23回にしのおもて市民フェア」に出かけました。

展示の部には,各学校紹介や健康ポスター・標語の入賞作品がずらり並んでいます。

ステージでは,健康標語最優秀賞(5年H君)や中野婦人会,そして納曽子ども会の表彰が。

そして,昨夏行われた少年の主張大会で最優秀賞(6年Aさん)再発表の場が組まれました。

また,学校給食展には,子どもを連れての訪問も多く,いい学びができましたね。

午後は,先日学校を訪問してもらったバスケットボールチーム「レノヴァ」の試合。

本校の子どもたちも,プロのスピードとテクニックに目を丸くする時間を過ごしていました。

明日は本年度最後の「全校朝会」でスタートです。みんなゆっくり休んでくださいね。

そろって元気な姿に会えるよう,祈りながら休むことにしましょう。 ![]() 管理人

管理人![]()

2012年3月 3日 (土曜日)

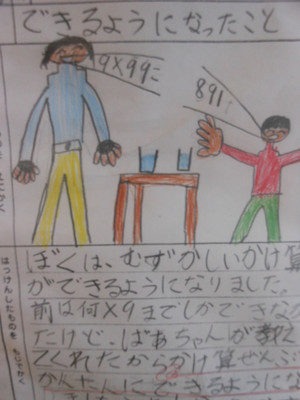

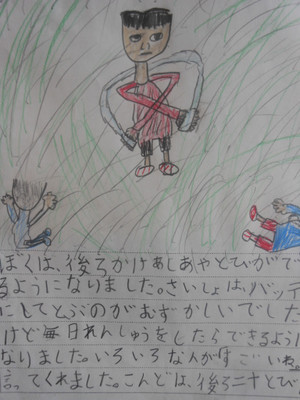

できるようになったこと

2年生の学年掲示コーナーには,「できるようになったこと」がずらり並んでいます。

「かけ算九九」に,「後ろかけあしあやとび」という高度な技。

本をすらすら読めるようになったこと,そして字がきれいになったことへの気付き。

ここにある,できるようになったのが「何でだろう」というのが,子どもたちの本音でしょう。

これから,さらにできるようになることがどんどん増えていくのですよね。

こちらは逆に,スポーツの数日後になって体の節々が痛く,しばらく動かせないのは何でだろう。

一度記憶したはずなのに,すぐに思い出せないのは何でだろう。

できたはずが,「できなくなっていく」ばかりの日々に気付いてしまっています。

子どもたちにあやかって,何か一つぐらい,これからできるようになることはないのでしょうか?

さてさて,今日3月3日は女の子のみならず人々の幸せを願う節目の日ですね。

健康で幸せな日々が,末長く続くことを願う「桃の節句」です。

この時季ならではの風情をお楽しみください。

桃・雛人形・菱餅・ひなあられ・白酒・・・。 楽しめることでいっぱいに。 ![]() 管理人

管理人![]()

2012年3月 2日 (金曜日)

変則お別れ遠足

結局,欠席は昨日とほぼ同じ。雨も時折激しく激しく降っています。

学校全体の約1割の子どもたちが,楽しみにしていた遠足の日を家で過ごすことになりました。

残念ですが,日程を組み替えることは難しく,いろいろな配慮を施しての実施となりました。

今回は,校内遠足で予定していた6年生を送る会,榕城まつり,お日様スマイル読み聞かせの

すべてをカットして,学年のみの行動主体とする一日に切り替え,静かな思い出づくりです。

教室でカードゲーム,校内探検(オリエンテーリング),広い廊下でおやつ

交流ホールで卓球,かくれんぼ,そして体育館から出たらうがい・手洗い・・・。

珍しい変則お別れ遠足になってしまいましたが,それでも子どもたちに感想を聞くと・・・。

「ずっと昼休みみたいで楽しかった」 「こんなに学校で自由な日はなかった」

「学校の中をいっぱい探検できて,知らなかった場所も発見できた」

それなりに,楽しさを見つけて過ごすことができたようで安心しています。

今回初めて,道路向かいの旧榕城中学校の体育館まで借用しました。

学年ローテーションを組んで,時間差で移動しながらそれぞれが広い広い空間を満喫。

さあ,土日は,少年団最後の県大会や「にしのおもて市民フェア」等行事もいっぱいです。

どうか,体調に合わせて無理なく,安全に・・・。

そして来週こそ,インフルエンザ収束宣言ができますように。 ![]() 管理人

管理人![]()

2012年3月 1日 (木曜日)

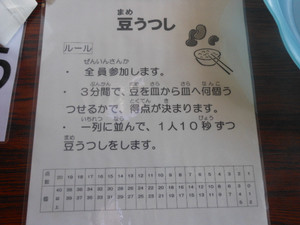

豆うつし特訓中

明日の「榕城まつり」に向けて,交流ホールにはゲームコーナーがオープンしました。

種目の中にある,豆うつしゲームの実体験です。

ルールは,一人10秒,合計3分間に何個の豆を箸で上手に移せるかという単純なもの。

縦割り編成チームで競うことになります。

真剣な1年生は,こうして放課後にランドセルを背負ったまま無心になって練習中。

本番までに,どうかじっくり特訓しておいてくださいね。

※ 残念ながら,この記事を作ってから,明日の「榕城まつり」中止が決まりました。

長時間の縦割り活動が,インフルエンザ拡大につながる恐れがあるということでの判断。

全校での交流は避けますが,明日のお別れ遠足には,全員マスク持参でお願いします。

ただし,このコーナーはしっかり残りますので,みんなでチャレンジを!。 ![]() 管理人

管理人![]()

最近のコメント